新型コロナ PCR検査について

- 当院での新型コロナウイルスのPCR検査は2023年11月30日午前中をもって終了となります。

- 新型コロナウイルスコロナの抗原検査については引き続き実施します。

電話での診療について

コロナ感染症疑いの患者さまはドライブスルー方式です。

車内からお電話下さい。

車から降りずにお待ちください。ご協力の程お願い申し上げます。

西町クリニック院長

電話診察の申し込み方法(コロナ感染症の場合)

受付時間(外来診療日のみ)

午前 : 9:00~11:30

午後 :14:00~17:30

木曜、土曜:9:00~11:00

電話番号:098-867-0010

※事務から以下のことをお伺いします。

・氏名、診察券の番号

・すぐに対応できない場合、折り返しの電話番号

- 診療科目

- 小児科、内科

- 院長

- 真栄田 篤彦(マエダ アツヒコ)

- TEL

- 098-867-0010

- 住所

- 〒900-0036

沖縄県那覇市西3丁目4-1

アーバンビュー西町

- 駐車場

- 有り

- FAX

- 098-860-3285

- アクセス

- ゆいレール旭橋駅から徒歩12分

パシフィックホテル沖縄から那覇港方向へ約100m

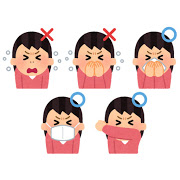

コロナウイルス感染拡大を防ぐための手段

コロナウイルス感染拡大の予防のためには

発熱・咳の有る方・においがしない・味がしない方は仕事を休み安静にして、電話でかかりつけ医に相談して下さい。

健康な方がコロナウイルス感染症にならない方法

- 不要不急の外出を避けること

- 不特定多数の人が集まる場所に行かないこと

- 換気の悪い密閉空間、多くの人が密集する場所、近距離で密接な会話(東京都知事発表)を避けること

- マスクをすること

- アルコールによる手洗いをすること

- 日頃から過労・ストレス・睡眠不足を避けること

以上、ほとんどの方が実行・守れる行動です。是非、日頃から実行して、コロナウイルス感染症を終息させましょう!

東北医科薬科大学病院の感染予防ハンドブック

東北医科薬科大学病院が「新型コロナウイルス感染症〜市民向け感染予防ハンドブック」を発刊しました。

ぜひダウンロードして、ご家庭の感染予防に役立ててください。

診療日

| 受付時間 | 9:00〜11:30 | 14:00〜17:30 |

|---|---|---|

| 月 | ○ | ○ |

| 火 | ○ | ○ |

| 水 | ○ | ○ |

| 木 | ○ | 【休】 |

| 金 | ○ | ○ |

| 土 | ○ | 【休】 |

| 日、祝 | 【休】 | 【休】 |

休診日: 木曜の午後、土曜の午後、日曜、祝日

詳細情報

- 専門分野

- 小児血液疾患

- 設備医療機器

- X線装置

心電計

- 予約制

- 無

- 病床数

- 0

- 障がい者用トイレ

- 無

- 在宅医療

- 訪問診療=無

往診=無

訪問看護=無

訪問リハビリ=無

- セカンドオピニオン

- セカンドオピニオン受診可能

セカンドオピニオンのための情報提供可

- 治療/対応可能な疾患

- 手足口病

突発性発疹

はしか

水ぼうそう(水痘)

おたふくかぜ

- 専門的な治療・特色

- 小児のアレルギー

小児喘息

小児食物アレルギー

小児ワクチン

肝炎ワクチン

肺炎球菌ワクチン

髄膜炎菌ワクチン

インフルエンザワクチン

内科診療・特定健康診査

大人の内科診療もしています。

特定健康診査(メタボ健診)も実施していますのでお気軽にご連絡ください。

今月の医療情報

インフルエンザ警報発令中!

2026-01-25 今月の医療情報

294号 2026年 1月 25日 那覇市では令和7年(第1週~第5週)から1年ぶりのインフルエンザ警報が発令されています。インフルエンザにかからないように予防しましょう。 対策の基本は「手洗い」と「咳エチケット」!さら …

ノロウイルスに気をつけましょう!

2025-12-26 今月の医療情報

293号 2025年 12月 26日 ノロウイルスを主な原因とする感染性胃腸炎は初冬から増加し始め11月~1月頃にピークとなります。ウイルスの潜伏時間は24~48時間です。症状としては、お腹にくる風邪とよく似た症状です。 …

インフルエンザ注意報発令中!

2025-10-25 今月の医療情報

291号 2025年 10月 25日 沖縄では「インフルエンザ注意報」が発令されています。 2025年10月現在、流行中のインフルエンザはA型がほとんどを占めています。 県は県民に感染予防を呼び掛けています。 予防しまし …

2025~2026年シーズンのインフルエンザワクチン株について

2025-09-27 今月の医療情報

290号 2025年 9月 27日 インフルエンザ予防接種 季節性インフルエンザの流行時期は例年12月~3月ですが、沖縄県内ではすでにインフルエンザが流行しています。 季節性インフルエンザにそなえて早めに予防接種を受けま …

SFTS(重症熱性血小板減少症候群)について

2025-08-29 今月の医療情報

289号 2025年 8月 29日 SFTS(重症熱性血小板減少症候群)は、主に原因となるウイルスを持つマダニに咬まれることで感染する感染症です。また、ウイルスに感染している犬や猫などの動物に咬まれたり、血液などの体液に …

「新型コロナ感染拡大準備情報」発出中

2025-07-31 今月の医療情報

288号 2025年 7月 31日 「新型コロナ感染拡大準備情報」とは、今後の流行が疑われる場合に沖縄県独自の基準で発出されるものであり、医療機関や高齢者施設等には感染拡大への備えや、県民の皆様にこれら施設等への受診・訪 …

ノロウイルスについて

2025-06-29 今月の医療情報

287号 2025年 6月 29日 ノロウイルスを主な原因とする感染性胃腸炎は初冬から増加し始め11月~1月頃がピークといわれてきました。近年では通年で発症、感染者数が増加傾向にあります。 ウイルスの潜伏時間は24~48 …

熱中症予防行動のポイント

2025-05-25 今月の医療情報

286号 2025年 5月 25日 熱中症は、体内の水分と塩分の不足でおこります。 梅雨明け前後は、まだ体が暑さに慣れていない時期なので、脱水症状になりやすいので、注意しましょう。 暑さを避けましょう 室内にいても熱中症 …